最終更新日 2024年7月19日 20:30 The Unavailable Japan Weather Staff

西日本と東日本の太平洋側に雪をもたらす雪雲の多くは南の海上を通過する低気圧によってもたらされます。

これらの低気圧は、南側の沿岸部を通る低気圧という意味で「南岸低気圧」といった呼び方をされ、「南岸低気圧による大雪」という表現も用いられています。

東京の初雪 1876年から2024年(明治10年〜令和6年)の寒候年記録

南岸低気圧の概要

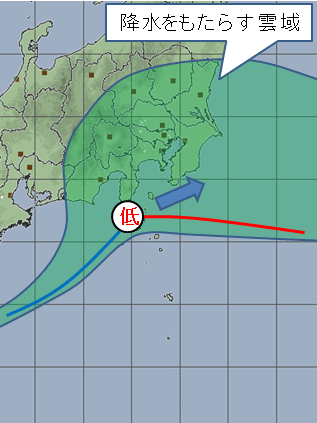

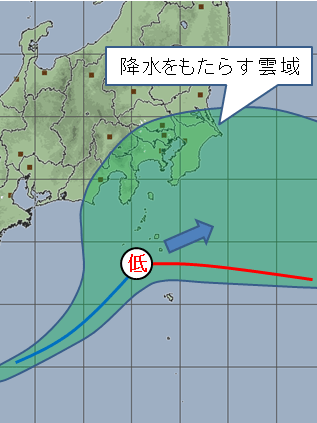

下の図は南岸低気圧の模式図です。関東の南海上にある低気圧や前線から降水をもたらす雲域が北に広がる様子を示しています。

関東地方における降水をもたらす雲域の広がりは、主に低気圧の通る位置が北か南かで変わり、雨や雪が降るかどうかが変わります。

また、同じ位置を通っても降水をもたらす雲域の広がりが小さく届かない場合は、雨や雪が降らないことになります。そのため、南岸低気圧に伴う雨や雪の予報は、低気圧の通るコースと降水をもたらす雲域の広がり方の両方について正確な予測が必要となりますので、予報が難しい場合が多くなります。

南岸低気圧に伴う雪の予想

冬の大雪をもたらす気象条件は日本海側と太平洋側とでは大きく異なります。

日本海側では、西高東低の冬型の気圧配置により、寒気が日本海上空を渡って来る際に、比較的暖かい海面からもたらされる熱や水蒸気を材料にして雪雲を発生させることによって雪が降ります。

そのため、一般に寒気の程度が強いほど、また、風速が強いほど大雪になりやすいといえます。

ところが、この雪雲は本州を縦断する山脈にさえぎられるため、太平洋側にはなかなか届きません。

そのため、関東地方での大雪は南岸低気圧に伴うものがほとんどとなります。

南岸低気圧による雨の予想も難しいのですが、雪の場合は、これに気温の予測という条件も加わりますので、さらに予想が難しくなります。

夏場の一時期を除き、上空の雲の中で作られる降水は一般に雪です。雪でスタートした降水がそのまま解けずに地上まで届くと雪として観測され、解けてしまうと雨になります。

低気圧が近くを通ると降水となる可能性は高くなるのですが、一方で、低気圧の南側から流れ込む暖かい空気も流れ込むため、雪は途中で解けてしまい、雨となって降る可能性が大きくなります。

地上から上空までの全層で気温が氷点下となっていれば、問題なく雪のまま地上まで落ちてくると予測できますが、途中に気温がプラスとなっている層がある場合には、判断が難しくなります。

このように、降水量の予想に加え、地上から上空までの気温の鉛直方向・水平方向の分布予想が重要となりますので、低気圧のコースを正確に予想することが重要となります。

雪が降ることで気温が変わる

気温がプラスになっている空気の層が薄い場合は、雪が解けきる前にその空気の層を抜けてしまいます。

一方、気温がプラスになっている空気の層が十分厚い場合は、雪は解けてしまいます。

ところが、雪が解けることで、周囲の空気から熱(凝結熱)を奪うため、周囲の空気が冷やされる効果が発生します。

その結果、周囲の空気が氷点下になれば、雪は解けないことになります。

空気が乾燥していると、雪が蒸発することで、周囲の空気からさらに熱を奪います。このような効果により、降り始めは雨でも、次第に雪に変わることがよくあります。

雪が降ることで空気が冷やされる効果も併せて考える必要がありますので、雨として落ちてくるか雪として落ちてくるかの判断が非常に難しい場合があります。

各種の資料を総合的に分析し予報官が雪が降ると判断した場合に雪の予報を発表します。

その際は、予想される降水量と気温から降雪量を予想しますが、気温の1℃程度の差により、同じ降水量でも降雪量が大きく異なることがあります。

さらに、この降雪量予想から大雪となる可能性が高いと判断した場合は、事前に「大雪に関する気象情報」等の発表を行います。

その後、大雪の可能性が高くなるにしたがって、大雪注意報、大雪警報の発表を行って皆様に注意や警戒を呼びかけ、併せて気象情報を発表して状況を解説しています。

大雪となるかどうかは、低気圧の発達度合い、進路や速度、気温の低下、湿った空気の流れ込みといった気象条件で大きく異なりますので、予報にあたっては解決すべき技術的問題が多くなります。

2014年2月の南岸低気圧による大雪事例

2014年2月の関東甲信地方は、8日から9日、14日から15日と短期間の間に2回の記録的な大雪となりました。

1回目の大雪では千葉市で33センチと観測記録を更新する積雪深となり、2回目の大雪では甲府市114センチ、前橋市73センチ、熊谷市62センチなど関東甲信地方の各地で観測記録を更新する積雪深となりました。

どちらの大雪も「南岸低気圧パターン」とよばれる気象状況によって発生したものですが、「南岸低気圧パターン」では気温のわずかの差により、雨になるか雪になるか、雪となっても積雪が増えるか増えないかが変わるため、雪の予報は難しくなります。

東京(大手町)では2回の大雪で、積雪の深さの最大値がまったく同じ27センチとなりましたが、実況経過を見ながら2回の大雪の間にどのような違いがあったのか比較してみます。

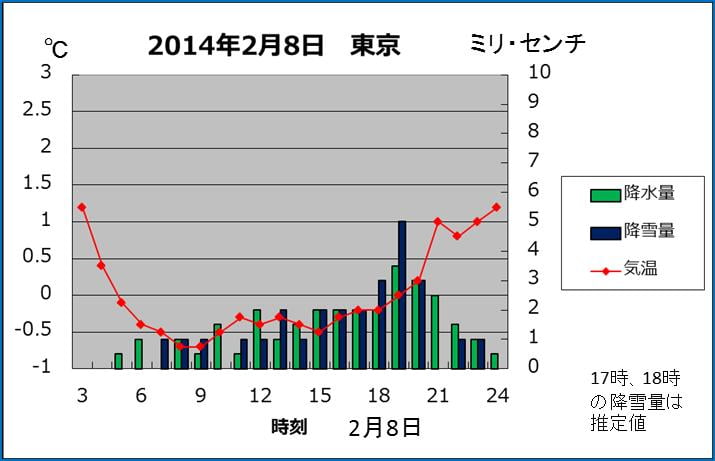

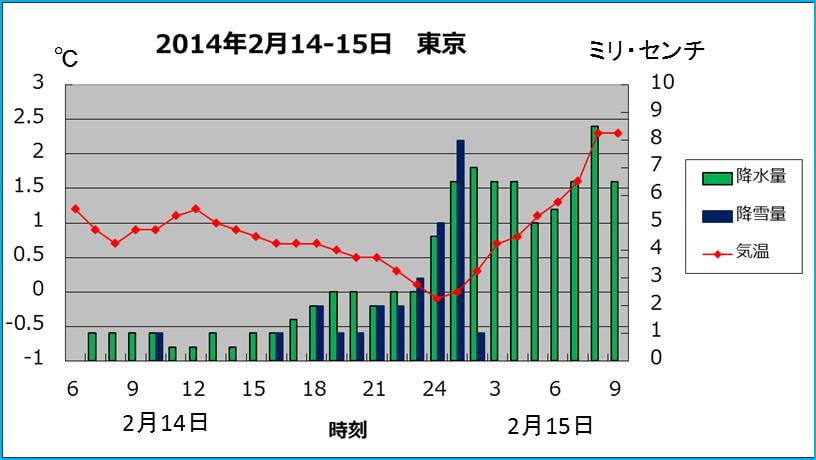

下図上は1回目の大雪、下右下は2回目の大雪についての東京(大手町)の1時間降水量、1時間降雪量、気温のグラフです。

ここで、1時間降水量は雪と雨を併せて雨に換算したら何ミリになるか、1時間降雪量はその前の1時間で積雪深が何センチ増えたかということを意味しているものです。

2月8日の雪は気温がほぼ氷点下で降っており、降水量1ミリが積雪1センチの増加をもたらすような状況となり、総降水量31ミリで積雪の深さの最大値が27センチとなっています。

このときの雪は地面に積もった雪が風に吹かれて舞い上がるような軽い雪となっていました。

一方、2月14日から15日の場合は、8日に比べ気温はやや高い状況で、96ミリの総降水量で積雪の深さの最大値が27センチとなっています。

雪が降った期間は14日5時過ぎから15日2時ごろまでで、以降は雨となっています。もともと比較的気温が高いときに降る雪は水分を多く含んでいるため「湿った重い雪」となりやすことに加え、15日の関東地方では明け方ごろから雪が雨に変わったため、積もった雪が雨を吸い込みシャーベット状となったことで一段と重さが増加しました。

このため、車庫やビニールハウスなどは屋根に水を多く貯めたと同じ状態になり、重さに耐え切れずに倒壊した被害が多く発生しました。

14日の例では気温が1℃程度では積雪はなかなか増えず、0.5℃以下になると積雪が毎時間増えていますが、少し気温が上がり0.5℃を超えるようになると雪が雨に変わっています。

これらの例からもわかるように、南岸低気圧の大雪を予測するには、降水量と気温を正確に予測することが重要となり、気温予想のわずかな誤差が降雪量予想の大きな誤差につながることがこの予測を特に困難にしています。